国画“西化”刍议

国画“西化”刍议

国画的“西化”首先依赖于对西画的引进。近代中国人引进西画共有三个途径:第一个途径是通过西方传教士带来的圣像,以传教士为中介认识西方绘画;第二个途径是借助民间交往,主要是各沿海城市商业交往中的美术品交流;第三个渠道就是在19世纪中期由上海天主教会创办的土山湾画馆为代表的西方绘画传艺工厂。

较早地主张以式画法对中国画进行变法的当属康有为等。他在《〈万木草堂藏画目〉序言》中认为中国画变法应吸收西洋的写实画法,上追宋画的传统,“以复古为更新”,可以说,康有为开启了中国画“西化”的序幕。

其后,陈独秀明确提出了“美术革命”的主张。他说:“改良中国画,断不能不采取洋画写实的精神……画家必须用写实主义,才能够发挥自己的天才不落古人的窠臼。”陈独秀认为只有输入西方的写实主义美术,才能使画家的个性得到解放,充分发挥自己的艺术天才,这才是中国新美术的方向。陈独秀与康有为等人在要求革新中国美术上的认识是一致的,但是他抛弃了康有为“合中西而成大家”的改良主张,其变革要求更加彻底和激进。

国画“西化”的早期实践

较早地进行国画“西化”实践的中国艺术家始于“岭南画派”,其代表人物是高剑父、高奇峰兄弟和陈树人。“二高一陈”从20世纪初便接受西方美术影响,从融合东西方的新日本画运动中得到启发,希冀在传统中国画的基础上,注入西方绘画和日本绘画的新血液,开辟出一条既有现代精神、又有民族传统的艺术新路。岭南画派用西方绘画和日本绘画的色彩、技法来弥补传统中国画中的水墨画法,因而提出了“折衷中外、融合古今”的口号,并且在实践中获得了一定的成功。

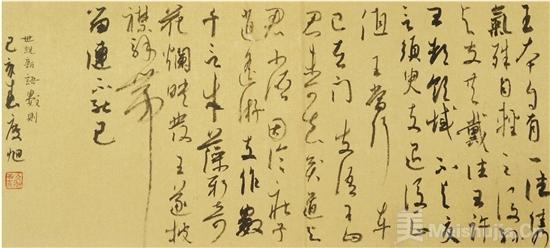

岭南画派的艺术主张和艺术实践启发了锐意革新的美术青年——徐悲鸿和林风眠,他们年轻时都在不同程度上接受过岭南画派的影响。徐悲鸿于1915年拜师康有为门下,继承了乃师的观点。他和老师康有为一样,崇尚唐、宋之画学。徐悲鸿自谓其改良论的“主脑”是:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之。”

徐悲鸿所谓的“佳者”即唐宋之画,“不佳者”即明清之画,“西方画可采入者”是西方古典写实主义,不可采入者乃为印象派以来的西方现代绘画。徐悲鸿眼中的新型中国画就是反对摹古,他认为“艺术家应与科学家同样有求真的精神。研究科学,以数学为基础;研究艺术,以素描为基础……艺术家既有求真的精神,故当以阐发造化之美为天职。”徐悲鸿在改造中国画方面,重视吸收西方写实造型的透视、解剖、色彩、构图的技巧与法则,将其注入到中国画的创作之中。这在他的《九方皋》、《愚公移山》等作品中有鲜明的体现,其特点是将中国画的传统笔墨技巧与西式素描有机融合,把中国水墨的皴擦、气韵和西画中的明暗、体块相互统一,从而使传统中国画显现出了现代气息。

除了徐悲鸿以外,林风眠、刘海粟也在国画“西化”的道路上进行了探索。他们将西式的色彩结构与表现力熔铸到中国画的创作之中,把西方的现代色彩体系与中国画的写意传统合二为一。

与徐悲鸿强调“素描是一切造型艺术的基础”类似,林风眠也主张“学习绘画的都必须先学素描”“素描练习,变来变去,迄今还没有肯定的方法,追求形式,失去学习素描的真实意义”“我们艺术学校过去的错误,就是忽视了素描的重要……”“绘画的基础联系,应以自然现象为基础,先使物象正确,然后谈到‘写意不写形’的问题”。林风眠在《重新估定中国画的价值》一文中,从历史的角度研究了中国画的发展,并从绘画材料、书法的影响、文学与自然风景的影响三个方面分析了中国的绘画传统及应克服和冲破的弊端与束缚。林风眠将传统的中国艺术与马蒂斯、毕加索的构图、色彩予以调和,从而形成了独特的“林风眠格体”。

刘海粟的画风先受到后印象派画家塞尚、梵高的影响,以后又接近马蒂斯、特朗等人的野兽派画风。刘海粟很早便注意中西美术的比较研究,力图沟通中西,创造既有民族性又有现代性的艺术,这种努力为他以后的国画创新打下了重要的基础。

国画与西画的进一步融合

国画“西化”作为一种国画创作路向始终没有停止,蒋兆和、李可染、田黎明等艺术家继承前人的衣钵,继续探索国画与西画如何进一步融合、共生,进而将中西两种绘画体系中具有的各自优长加以整合,创造出既具有民族特色又有世界影响力的国画力作。

继承徐悲鸿遗志的是蒋兆和,学界将徐悲鸿和蒋兆和合称“徐蒋体系”。蒋兆和集中国传统水墨技巧与西方造型手段于一体,在写实与写意之间架构全新的笔墨技法,由此极大地丰富了中国水墨人物画的表现力。

李可染有扎实的素描功底,他将西画中的明暗处理方法引入中国画,将西画技法和谐地融化在深厚的传统笔墨和造型意象之中,从而创造性地探索出了一种新的图式。

对国画“西化”路向的反思

国画“西化”作为国画的一个发展模式,从它产生的那天起就饱受争议。邹一桂、陈师曾、金城、潘天寿等人都曾对国画“西化”这一路向进行过批判和反思。郎士宁等人为了获取清廷统治者的欢欣而采用了国画“西化”的画法。他们有良好的西方古典写实造型能力,但却没有深厚的笔墨功力,因此这类作品被认为格调并不高;以“二高一陈”将中国画与水彩画相结合,偏重于技术上的融合,结果也不令人满意;徐悲鸿用西方古典主义写实手法来改造中国画,用准确的比例、结构、透视来取代传统中国画的“不似之似”的写形原则。徐悲鸿强化或倾向于形象的真实感和准确性,而这无形中又失掉了笔墨自身的精神性与丰富性;林风眠以西方艺术的现代主义形式和中国水墨相糅合,以形的单纯化表现作为融合中西的主要切入点,力图以西方的色彩关系、造型观念改造中国画,形成类似水粉或水彩画的“彩墨画”。但由于林风眠的中国画功力不足,在用线和构图方面都有很大的缺欠,所以很难实现自己的初衷;刘海粟的作品力图将西式水彩与中式水墨加以调和,但他的作品虽在色彩和气势上有一己之长,但在笔墨表现力和水墨的控制上有一定的不足,所以仍然难尽人意。作为中国画的一种创新路径,我们认为国画“西化”模式必须做到以下几点:

其一,国画“西化”必须对中、西两种文化都有较深的研究,只有了解两种文化的优长与不足,才能取长去短,将两种文化艺术的优势予以整合,进而创造出集两种文化艺术优势于一身的新型文化艺术。

其二,国画“西化”必须是以中国画为“体”,以西画为“用”,决不能本末倒置或平均使用力量。

其三,国画“西化”不是简单的“中国画”加“西洋画”,而是以中国画的文化、审美精神为核心,适当地吸收西洋画的艺术技巧,将二者有机地融合为一体。