唐震:艺术哲学—聚焦艺术美(3)

唐震——建构对象主义哲学观念

三、艺术家:美的伟大使者

几千年来,人们与劳动结伴而行。从劳动创造了人本身,到劳动永不消逝、没有终点的属性中,人们找到了一种对劳动的解脱的最好办法,这就是与其厌恶劳动,不如把劳动变成另一种形式。在人类的历史长河中无法逃避劳动时,人们认为应该赋予劳动新的意义。于是,专门以创造美为内容的劳动——艺术劳动由此产生。

1.艺术劳动从社会劳动中分化出来—专门以美为对象

种田的劳动与唱歌的劳动相比较,前者是集结了劳动二重性矛盾的存在,而后者则是在二重性分离状态下纯粹追求劳动的自由自在性的形式,是个体直接的、赤裸裸地追求纯粹的美的活动。从人生的最终目的看,两者之间人们更愿意选择后者,人们愿意直接地依偎在美的身旁。

自从劳动中镶嵌了美,劳动便开始分化了。一方面,劳动是各种各样的具体形式的劳动,不同的形式大量地存在于劳动过程和劳动的类别当中,物质生产劳动——专司劳动初始目的的劳动——大量地被置于维持生存的层面上,而对美的创造——表现劳动自由自在性的劳动——只有在生存劳动之余或间歇当中才成为可能。

普列汉诺夫坚信美与劳动有着十分密切的关系,他在《没有地址的信》中写道:“不能认为,野兽的皮、爪和牙齿最初之为红种人所喜欢,单单是由于这些东西所特有的色彩和线条组合,不,……这些东西最初只是作为勇敢、灵巧和有力的标记而佩戴的,只是到了后来,也正是由于它们是勇敢、灵巧和有力的标记,所以开始引起审美的感觉”。(普列汉诺夫《没有地址的信,艺术与社会生活》人民文学出版社1962年5月第一版第12页)卡·毕歇尔在《劳动与节奏》中也证明了一般劳动与艺术的关系:“在其发展的最初阶段上,劳动、音乐和诗歌是极其密切地互相联系着,然而这三位一体的基本组成部分是劳动,其余的组成部分只具有从属的意义。”(转引自普列汉诺夫《没有地址的信,艺术与社会生活》,人民文学出版社1962年5月第一版第40页)心理生理学家威廉·冯特对此也有相似的看法:“游戏是劳动的产儿,没有一种形式的游戏不是以某种严肃的工作为原型的,不用说,这个工作在时间上是先于游戏的,由于生活的需要迫使人去劳动,可是人在劳动中逐渐地把自己力量的实际使用看作一种快乐。”(转引自普列汉诺夫《没有地址的信,艺术与社会生活》,人民文学出版社1962年5月第一版第83页)

2.艺术劳动表达艺术家的对象性思维

创造美的劳动是意识性的,欣赏美的活动则是感性的。演戏需要在意识的指导下把握作品和演技的精髓,而看戏只凭感官就可以感受戏剧的美。这样一来,审美活动就不仅仅是理性的独占。“文盲却非美盲”,就是表明审美主体是宽泛的。美的表现形式是感性的,尽管美藏在劳动的自由自在性的背后。

当然,从现实看,感觉是大多数个体生活的主要内容之一。相当多的人都生活在感觉之中,比如恋爱的感觉、吃饭的感觉、跳舞的感觉等等。在恋爱的季节里,感情具有盲目性,就是因为恋爱者对美的评判仅仅建立在感觉之上,他(她)被感觉所左右。这也证明了感觉对个体而言具有不确定性,感觉来源于原始自然的指向——这是最初的指向,一经理性洗礼,感觉就失去了自信。因为个体自身的原始自然在从对象中获得证明的时候,许多问题是感觉所无法回答的。

艺术活动从最古老的人类劳动活动中就已经开始了。西安半坡村,6000年前,新石器时代:那是一个女人远远优越于男人的时代。这里的女人发明了农业,在生产中起主要作用,她们是氏族的管理者,在她们的管理之下,祖先们创造着人类社会的第一个阶段——母系氏族社会。在这里出土的鱼纹陶器,是原始人劳动中典型的艺术活动的集中表现。

在世界古代文明史上,“米诺斯文明的艺术家们并不想仅仅以艺术品的大小来吸引人们的关注,他们也不关心遥远的、令人畏惧的神或神圣的国王。他们在日用器皿、住宅的墙上和自己的艺术作品中描绘的都是他们周围的生活。在他们看来,生活中的所有场景都可以被拿来当模特儿:自然景物,如花、鸟、海贝和各种海生物;日常生活的情景,如种田归来的农夫、与公牛角斗的壮士和翩翩起舞向女神致敬的妇女,都值得描画。”(斯塔夫里阿诺斯《全球通史》上册,北京大学出版社2005年第一版第68页)

3.艺术劳动就是对“劳动的自由属性”的摹写

在艺术中实现自由是个体最理想的方式。艺术是个体以其所能对现实的超越。正如我们已经发现的那样,个体在劳动中的现实不是自由的,个体接受现实的状况是压抑的。每个个体从他的对象关系中走来,由于这些对象之间的差别,个体之间的差别就是必然的。进一步看,正因为每个个体之间的差别是具体的、明显的,个体的自我便很容易地观察到这一现实,自我便更愿意以这种现实塑造个体,而不是放任个体直接来自他们自身自然的属性。个体与群体之间由差别而形成矛盾和冲突,又由于自我的调整使矛盾得以化解。在自我的强烈要求下,个体受到了抑制,个体与自我的矛盾以个体的妥协而告终。

但是,个体的妥协只是在自我疏导之下把他身体中的对象性指向暂时隐藏了起来,而不是让这种指向的力量永远地化为乌有。个体时时刻刻受这种力量的驱使叩击自我,自我在现实中无法把这种力量展开在对象身上,于是,他便把个体引向艺术的境界。

在艺术中实现自由是个体的一种必然选择。个体需要解决他与群体的冲突,他在现实中不可能实现这种自由,但他又需要这种自由以确证自己是一种舒张的而不是收敛的存在,他因而走向艺术。艺术作为美的典型代表,它在概念上是对“自由”的表达,而在内容上则是对个体趋向对象的力量的证明。故而,我们见到的所有的美的事物都有一个共同特点,这就是:美是舒张的,不设防的,美不需要内敛,美的本质就是要向外展开的,如果被控制,便不是美的本意。在这个意义上,艺术作为纯粹的美的代表,它就是对现实的否定或者肯定,是对人的自然属性即第一存在的张扬。

在艺术中,个体不再承受现实关系的压抑——即使那些直接反映现实压抑的艺术作品(例如悲剧情节),也是把压抑抛向艺术而减轻个体痛苦的一种自由活动,个体的源于对象性的历史的本质力量被张扬出来。在艺术境界中,自我不再约束个体,自我与个体走向同一。

4.艺术作品的感染力就是“对感官的聚焦”

艺术活动作为普遍的美的表现形式,是对美的专门生产。它一方面是劳动主体的合目的性的活动,另一方面是具体的艺术形式的表现。艺术劳动的基本特征是募仿劳动——它通过对人类自由自在的劳动形式的募仿,把被募仿物的价值形式化:它或者转移旧价值,或者创造新价值。

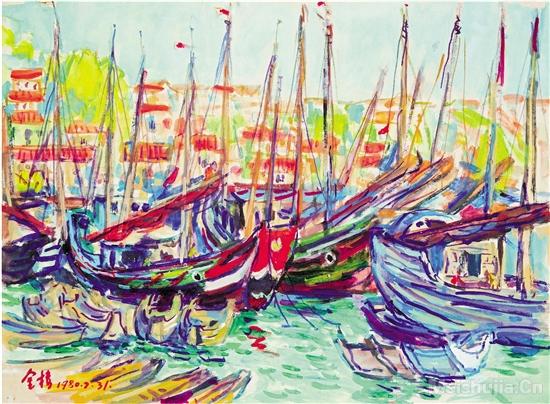

如果说人们直接看到的对象世界是发散的、凌乱的、即时的和乏力的,那么,人们在艺术作品中所看到的世界则是聚焦的、透视的、超时空的和富有张力的。艺术作品比现象世界更好地表达了艺术家对自由的理解。艺术劳动抛弃了一个物质的对象界,却把一个精神世界看成对象,它研究的是以怎样的方式改造这个世界才会使人感到愉快的特殊形式的规律性。因此,它是纯粹地追求自由自在性的劳动。截至目前,在音乐、美术、电影、绘画、雕刻、小说、戏剧、诗歌及建筑艺术等等形式中,它们表达的是比一般生产劳动更为崇高的目的性。这些劳动产生于一般劳动,却超出了一般劳动的意义。艺术劳动完全摒弃了劳动者的低级的本能的要求,它不再为吃、穿、住、行而劳动,而是纯粹地为精神而劳动,为人的崇高理想而劳动。

正因为这样,艺术劳动在很大程度上是强调把其要素(即自然与现实)创造得更加合乎人类精神快感的要求,而不论要素本身存在着多大的局限性。因而,艺术劳动发展到后来,就变成了更加注重劳动者自身能力的培养,以取得适合人类自身精神需要的最佳劳动方式。劳动者自身能力提高了——比如他的绘画技艺提高了——他发动自身自然力以把握对象的能力就提高了。反过来说,艺术劳动者把自身自然力提高了多少,他自己创造艺术作品的能力就提高了多少,他也就把美呈献了多少。

在费尔巴哈那里,这种能力被通俗地称为“手艺”:“如果你从艺术那里夺去了它的金子般的基地——手艺,那么,你还给艺术留下什么呢?”艺术价值正是取决于艺术劳动者的这种特殊的劳动——手艺,艺术本身才能够迈向自由自在的境界。黑格尔曾给这种能力以“较高方式”的评价,他说:“正如那个把摘下来的水果捧献给我们的少女超过了那直接生长出来的水果的自然界:自然的条件和因素,树木、风雨、日光等等;因为它是在一个较高方式下通过自我意识的眼光和她呈献水果的姿态把这一切予以集中表现。”(黑格尔《精神现象学》下卷,商务印书馆1979年第一版第232页)艺术劳动者的手艺就是这种较高方式。艺术美就是艺术劳动者以“较高方式”把自然和现实呈现给我们的结果。艺术家的作品,正是艺术劳动把自然或现实的对象“聚焦”在自己的画笔下、音符上、雕刀中、镜头前...的高度凝练的形式。

摘编自唐震《接受与选择》第九章“美与自由”

唐震:陕西省社会科学院中国马克思主义研究所所长、研究员